우리나라 2023년 산업구조는 공산품이 차지하는 비중이 감소한 반면 서비스 비중은 증가한 것으로 나타났다. 또 대외거래 비중은 수출입이 모두 줄어들면서 무역의존도도 감소했다.

한국은행이 24일 발표한 2023년 산업연관표(연장표)에서 이같이 밝혔다.

◇ 공급 및 수요구조... 총공급↓, 대외거래 비중↓

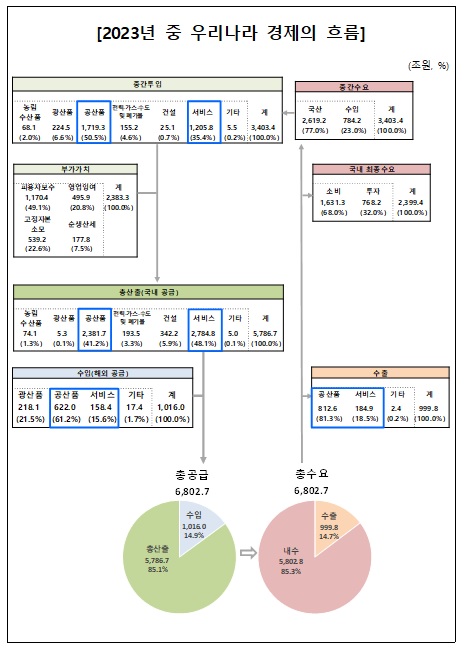

2023년 우리 경제의 재화 및 서비스 총공급(=총수요)은 6천802조7천억원으로 전년대비 5조5천억원(-0.1%) 감소했다. 총공급에서 총산출(국내 공급)이 차지하는 비중(84.0%→85.1%)이 1.1%p 증가한 반면 수입(해외 공급) 비중(16.0%→14.9%)은 감소했다.

총수요 중에서는 중간수요(50.4%→50.0%) 및 수출(15.5%→14.7%) 비중이 감소한 반면 국내 최종수요(소비 및 투자) 비중(34.1%→35.3%)은 증가했다.

대외거래 비중([수출+수입]/총공급(=총수요))은 수출입이 모두 줄어들면서 전년대비 1.9%p 감소(31.5%→29.6%)했다. 수출은 석유화학, 컴퓨터·전자 및 광학기기 등을 중심으로 감소했으며, 수입은 유연탄, 원유, 천연가스(LNG) 등 수입 원자재의 가격 하락이 감소 요인으로 분석됐다.

◇ 산업구조... 총산출 중 공산품 비중↓, 서비스 비중↑

2023년 총산출(국내공급)의 구성을 보면 공산품 비중(42.8%→41.2%)이 1.6%p 감소한 반면 서비스 비중(46.8%→48.1%)은 1.3%p 증가했다. 공산품은 석탄 및 석유제품 등 기초소재제품(17.3%→16.1%)을 중심으로 감소했으며, 서비스는 전문·과학 및 기술서비스 등 생산자서비스(20.4%→21.1%)를 중심으로 증가했다.

부가가치 구성을 보면 전력·가스·수도 및 폐기물(1.0%→2.1%)과 서비스(65.1%→65.4%) 비중이 각각 1.1%p 및 0.3%p 증가했다. 이에 반해 공산품 비중(26.2%→25.0%)은 컴퓨터·전자 및 광학기기 등 조립가공제품을 중심으로 1.2%p 감소했다.

◇ 투입구조... 수입의존도↓, 중간재 서비스 비중↑

2023년 중간투입률(중간재 투입액/총투입)은 58.8%로 전년대비 1.1%p 하락했다. 유연탄, 원유, 천연가스(LNG) 등 수입 원자재의 가격 하락으로 수입 중간재 투입액이 감소한 것에 주로 기인한다.

수입의존도(=수입 중간투입률, 수입 중간재 투입액/총투입)는 전기·가스·수도 및 폐기물(49.6%→37.9%) 등을 중심으로 1.3%p 하락(14.9%→13.6%)했다. 국산화율(국산 중간재 투입액/중간재 투입액)은 1.9%p 상승(75.1%→77.0%)했다.

중간재 구성(전산업)을 보면, 공산품 비중(51.7%→50.5%)이 기초소재제품을 중심으로 감소한 반면, 서비스 비중(33.0→35.4%)은 생산자서비스를 중심으로 증가했다.

2023년 부가가치율(부가가치/총투입)은 41.2%로 전년대비 1.1%p 상승했다. 부가가치 항목별 구성은 피용자보수 비중(48.1%→49.1%)이 1.0%p 증가한 반면 영업잉여 비중(21.4%→20.8%)은 0.6%p 감소했다.

◇ 최종수요... 소비 비중↑

2023년 최종수요의 항목별 구성을 보면 소비 비중(45.8%→48.0%)이 민간 부문을 중심으로 2.2%p 증가한 반면 투자(22.9%→22.6%) 및 수출(31.3%→29.4%) 비중은 각각 0.3%p 및 1.9%p 감소했다.

민간소비지출 구성을 보면 비내구재 비중(15.4%→14.8%)이 음식료품을 중심으로 감소한 반면, 서비스 비중(73.1%→74.0%)은 음식점 및 숙박, 운송서비스 등을 중심으로 증가했다. 총고정자본형성은 건설투자 비중(40.6%→41.4%)이 증가한 가운데 설비투자 중에서는 기계 및 장비(13.0%→12.1%)가 감소한 반면, 운송장비(5.9%→7.3%)는 증가했다.

◇ 대외거래 구조... 수출률↓, 수입률↓

2023년 수출률(수출액/총산출)은 17.3%로 전년대비 1.2%p 하락했다. 공산품(34.9%→34.1%)은 화학제품 등 기초소재제품(-1.6%p)을 중심으로 0.8%p 하락했으며, 서비스(7.5%→6.6%)도 도소매 및 운송서비스(-4.5%p)를 중심으로 0.9%p 하락했다.

수출품 구성을 보면, 공산품 비중(80.8%→81.3%)이 운송장비 등 조립가공제품(+1.4%p)을 중심으로 0.5%p 증가한 반면, 서비스 비중(19.0%→18.5%)은 도소매 및 운송서비스(-2.1%p)를 중심으로 0.5%p 감소했다.

2023년 수입률(수입액/총공급)은 14.9%로 전년대비 1.1%p 하락했다. 광산품(98.2%→97.6%) 및 공산품(21.2%→20.7%)이 각각 0.6%p 및 0.5%p 하락한 반면 서비스(4.9%→5.4%)는 0.5%p 상승했다. 서비스 부문별로 보면 도소매 및 운송, 생산자 및 소비자서비스가 각각 0.6%p, 0.5%p 및 0.6%p씩 고르게 상승했다.

수입품 구성은 광산품 비중(25.0%→21.5%)이 감소(△3.5%p)한 반면 공산품(60.5%→61.2%) 및 서비스(12.7%→15.6%) 비중은 각각 0.7%p 및 2.9%p 증가했다.

◇ 부문별 유발계수... 생산↑, 부가가치↑, 수입↓

부문별 유발계수는 부문별 생산, 부가가치 및 수입유발계수는 어떤 상품의 최종수요가 1단위 발생했을 때 이를 충족하기 위해 해당 상품을 만드는 부문을 포함한 모든 부문에서 직·간접적으로 유발되는 생산액, 부가가치 및 수입액의 크기를 나타내며, 투입산출표의 중간투입 구조를 바탕으로 도출한다.

2023년 생산유발계수는 국산 중간투입률(국산 중간재 투입액/총투입)이 늘어나 전년대비 상승(1.817→1.827)했다. 부문별로 보면 공산품, 건설 등은 상승한 반면 전력·가스·수도 및 폐기물, 서비스 등은 하락했다.

부가가치유발계수는 부가가치율이 높아짐에 따라 상승(0.729→0.752)하였으나, 수입유발계수는 수입의존도(= 수입 중간투입률, 수입 중간재 투입액/총투입)가 낮아짐에 따라 하락(0.271→0.248)했다.

◇ 최종수요 유발효과... 소비 비중↑

최종수요 유발효과는 최종수요 항목(소비, 투자 및 수출)별 유발계수는 항목별 최종수요에 의한 유발액을 항목별 최종수요로 나눈 값으로 당해년 최종수요의 단위당 생산, 부가가치 및 수입유발액의 크기를 의미한다.

2023년 최종수요 항목별 생산유발계수는 투자(1.969), 수출(1.901) 및 소비(1.713) 순으로 높게 나타났으며, 투자(1.939→1.969) 및 수출(1.873→1.901)의 생산유발계수가 상승한 반면 소비(1.719→1.713)는 하락했다.

모든 최종수요 항목(소비, 투자 및 수출)에서 부가가치유발계수는 상승한 반면 수입유발계수는 하락했다. 총산출에 대한 최종수요 항목별 유발비중을 보면 소비(42.7%→44.2%) 및 투자(22.7%→23.0%)는 증가한 반면 수출(34.5%→32.7%)은 감소했다.

부가가치 및 수입에 대한 유발비중은 소비가 증가한 반면 투자 및 수출은 모두 감소했다.

◇ 취업구조... 임금근로자 비중↑, 서비스 비중↑

2023년 중 취업자(전업환산기준, 이하 동일) 수는 2천599만명으로 전년대비 56만명(+2.2%) 증가했다. 임금근로자(1천963만명)가 56만명(+2.9%) 증가하여 전체 취업자 수 증가를 견인했다.

취업형태별 비중은 임금근로자 75.5%, 자영업자 및 무급가족종사자 24.5%이며, 임금근로자 비중이 0.5%p 증가했다. 성별 비중은 남성 및 여성이 각각 59.5% 및 40.5%로 여성 비중이 0.7%p 증가했다. 특히 여성 상용직 근로자 비중(23.1%→24.2%)이 1.1%p 증가했다.

2023년 부문별 취업자 비중은 서비스가 71.7%로 가장 크고, 다음으로 공산품 14.5%, 건설 7.2%, 농림수산품 5.4% 순이다. 서비스(71.1%→71.7%) 비중이 생산자서비스(+0.6%p)를 중심으로 0.6%p 증가한 반면, 공산품(14.8%→14.5%) 비중은 조립가공제품(-0.2%p)을 중심으로 0.3%p 감소했다.

임금근로자 비중은 서비스 73.3%, 공산품 17.3%, 건설 7.7% 순이다.

◇ 노동계수... 취업계수↑, 고용계수↑

취업(고용)계수는 총산출 10억원 생산에 소요되는 취업자(임금근로자) 수를 나타낸다.

2023년 중 전체 취업계수는 4.5명으로 농림수산품 19.0명, 서비스 6.7명, 건설 5.5명의 순이며, 공산품은 1.6명으로 낮은 수준이다. 서비스 부문에서는 사회서비스와 소비자서비스가 9.3명으로 가장 높고 도소매 및 운송(7.4명), 생산자서비스(4.3명) 순이다.

전체 고용계수는 3.4명으로 서비스 5.2명, 건설 4.4명, 광산품 1.8명이며 공산품은 1.4명이다.

◇ 노동유발효과... 소비 비중↑

취업(고용)유발계수는 특정 부문에 대한 최종수요가 10억원 발생할 경우 해당 부문을 포함한 모든 부문에서 직·간접적으로 유발되는 취업자(임금근로자) 수를 나타낸다.

2023년 중 전체 취업유발계수는 8.2명으로 농림수산품 23.0명, 서비스 10.0명, 건설 9.1명 순이며, 공산품은 5.1명으로 낮은 수준이다. 서비스 부문에서는 소비자서비스가 14.4명으로 가장 높고, 사회서비스(11.5명), 도소매 및 운송(10.8명), 생산자서비스(7.2명) 순이다.

고용유발계수는 6.2명으로 서비스가 7.6명으로 가장 높고, 다음으로 건설 7.2명, 광산품 5.3명 순이며, 공산품은 3.9명이다.

2023년 중 최종수요 항목별 취업유발계수는 소비 10.2명, 투자 8.0명, 수출 5.4명이다. 최종수요 각 항목(소비, 투자 및 수출)에 대한 수요가 10억원 발생할 경우 유발되는 취업자(고용유발계수의 경우 임금근로자) 수를 말한다.

고용유발계수는 소비 7.5명, 투자 6.4명, 수출 4.1명 순이다.

최종수요 항목별 취업유발비중은 소비(57.2%→58.4%)가 전년대비 1.2%p 증가한 반면 투자(21.0%→20.9%) 및 수출(21.8%→20.7%)은 각각 0.1%p 및 1.1%p씩 감소했다. 우리나라의 취업자 2천599만명(고용유발비중의 경우 임금근로자 1천963만명) 중 최종수요 각 항목(소비, 투자 및 수출)에 의해 유발된 인원의 구성비를 말한다.

고용유발비중은 소비(55.7%→56.9%)가 전년대비 1.2%p 증가한 반면 투자(22.3%→22.1%) 및 수출(22.0%→21.0%)은 각각 0.2%p 및 1.0%p씩 감소했다. [파이낸셜신문=임권택 기자 ]